|

|

|

|

| © 1996-2025 by |

Virtual Showcases - Presenting Hybrid Exhibits

EU-Forschungsprojekt IST-2000-28610

Am 24. September 2004 wurde der virtuelle Schachtürke mit dem ersten Platz in der Kategorie "Kultur und Entertainment" im Rahmen der Verleihung des österreichischen Staatspreises für Multimedia 2004 ausgezeichnet.Siehe Video-Aufzeichnung der Veranstaltung (Ausschnitt von ca. 20:00-27:40 min.)

Dem Forschungsprojekt wurde vom Review-Team der europäischen Kommission am 27. August 2004 "eine Vorreiterrolle im Hinblick auf technologische Innovation" offiziell attestiert.

The research project was officially entitled to be "on the fore-front of technological innovation" by the review team of the European Commission on August 27, 2004.

Das Projekt "Virtual Showcases – presenting hybrid exhibits" ist ein von der Europäischen Union durch das Forschungsprogramm IST (Information Society Technologies) gefördertes Forschungsprojekt. Das Projekt begann im September 2001 und wurde mit Ende August 2004 abgeschlossen.

Das Forschungsteam besteht aus internationalen Kooperationspartnern und setzt sich wie folgt zusammen: Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung, Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, Deutsches Museum (alle Deutschand), Centro de Computação Gráfica, Museu Dom Diogo de Sousa, SINFIC (alle Portugal), Technische Universität Wien - Institut für Computergrafik und Algorithmen, Technisches Museum Wien (TMW), Imagination Computer Services GesmbH (alle Österreich) sowie BARCO (Belgien). Seitens des TMW sind folgende Personen maßgeblich am Entstehen der Installation beteiligt: Otmar Moritsch (Projektleiter), Gerhard Donhauser, Helga Haunschmied und Leonhard Huber.

Präsentationsform der Zukunft

Mit dem sogenannten virtual showcase (=virtuelle Vitrine) wurde eine innovative Präsentationsform für Museen und Ausstellungen Zukunft entwickelt, die physische und virtuelle Inhalte gleichermaßen präsentieren kann. Hierbei kommen spezielle Projektionstechniken zum Einsatz, die es erlauben, dass reale Artefakte gemeinsam mit digital-genierten 3D-Modellen realer oder rein virtueller Objekte in derselben Präsentationsumgebung gezeigt werden können. In der virtuellen Vitrine verschmelzen also Realität und Virtualität und eröffnen – in der Form von hands-ons – ein gänzlich neues Potential für die besucherorientierte Wissensvermittlung in Museen.

Der virtual showcase kombiniert in einzigartiger Weise Technologien und Konzepte aus den Bereichen augmented reality und digital story-telling. Unter augmented reality versteht man die Erweiterung eines physischen Gegenstandes – etwa eines Fossils – durch das Hinzufügen einer virtuellen Ebene. Wird etwa das Muskel- und Hautgewebe eines Reptilienschädels durch visuelle Überlagerung ergänzt, so spricht man in diesem Zusammenhang von einem sogenannten hybriden Objekt. Die virtuelle Ebene kann zudem genutzt werden, um Hintergrundinformationen (z.B. in Form von Texten und zusätzlichen Illustrationen) verpackt als kleine Geschichten (stories) anzubieten.

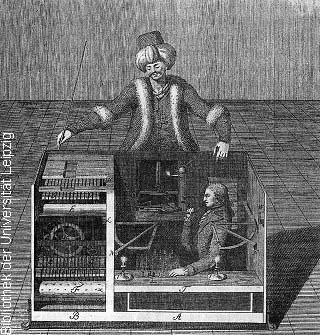

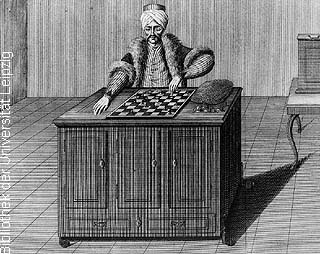

Schachspielender Türke

Eines der Pilotprojekte des Forschungskonsortiums ist die für das TMW

entwickelte Installation "Schachspielender Türke". Diese besteht aus

zwei Teilen: einem virtuellen Schachspiel und einem historischen Buch,

das Details zur Geschichte des "Türken" enthält.

Eines der Pilotprojekte des Forschungskonsortiums ist die für das TMW

entwickelte Installation "Schachspielender Türke". Diese besteht aus

zwei Teilen: einem virtuellen Schachspiel und einem historischen Buch,

das Details zur Geschichte des "Türken" enthält.Das virtuelle Schachspiel beruht auf einem ausgeklügelten Mechanismus: eine Stereo-Projektion ermöglicht dem Besucher, dreidimensional in die Szene "einzutauchen": Über head tracking werden die Kopfbewegungen des Besuchers verfolgt – und die Projektion paßt sich dem aktuellen Betrachtungswinkel an. Die virtuellen Schachfiguren ergreift der Besucher mit seiner bloßen Hand – ohne Datenhandschuh! Hier kommt hand tracking zum Einsatz, es wird mit einem sogenannten "interaction hole" gearbeitet.

Das virtuelle Buch (verfügbar als deutsche und englische Ausgabe) lädt

zu einer Reise ins 18. Jahrhundert ein. Es berichtet über die Auftritte

des "Türken", die Reaktion des Publikums und das Funktionsprinzip des

historischen Automaten. Dieser wurde 1769 vom ungarischen Ingenieur

Farkas (=Baron Wolfgang von) Kempelen konstruiert und gebaut. Leider

exisiert das

Originalobjekt nicht mehr – es verbrannte 1854 im Chinesischen Museum

in Philadelphia (USA).

Das virtuelle Buch (verfügbar als deutsche und englische Ausgabe) lädt

zu einer Reise ins 18. Jahrhundert ein. Es berichtet über die Auftritte

des "Türken", die Reaktion des Publikums und das Funktionsprinzip des

historischen Automaten. Dieser wurde 1769 vom ungarischen Ingenieur

Farkas (=Baron Wolfgang von) Kempelen konstruiert und gebaut. Leider

exisiert das

Originalobjekt nicht mehr – es verbrannte 1854 im Chinesischen Museum

in Philadelphia (USA).

Tipps

- Virtual Showcases - Internationale Projekthomepage

- Leonhard Huber, Otmar Moritsch: Evaluation of the Virtual Turkish Chessplayer at Technisches Museum Wien. (PDF, 1.8 MB)

- medien.welten - Schausammlung/Dauerausstellung zur Informations- und Kommunikationstechnik

- Heinz Nixdorf MuseumsForum: rekonstruierter Schachtürke

- Tom Standage: Der Türke. Die Geschichte des ersten Schachautomaten und seiner abenteuerlichen Reise um die Welt.

- Tom Standage: The Turk. The Life and Times of the Famous 18th century Chess Playing Machine.

- "Einen Türken bauen" - Artikel in der Budapster Zeitung

- Presseartikel im Standard

- Multimedia-Staatspreis 2004 für den Schachtürken

URL: http://, druckbare Version

Erstellt am 23. Juni 2004,

Letztes Update: 11. Nov. 2004