|

|

|

|

| © 1996-2025 by |

Wunderkammer Cyberspace?

Gestaltung und Rolle digitaler Museumsinformationssysteme

Illustriert anhand der medien.matrix am Technischen Museum Wien

von

Leonhard Huber

betreut durch

ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Merkl

Kurzreferat

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Rolle und Gestaltung digitaler Informationssysteme in Museen zu definieren und zu bewerten. Um dies zu erreichen, werden folgende Themenkreise angesprochen: die Aufgabe von Museen als Institutionen für die Öffentlichkeit, die Konzeption von digitalen Informationssystemen und die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen inhaltlicher Struktur und graphischer Gestaltung anhand eines praktischen Beispieles.

Erfahrungen, die europäische Museen im Rahmen von Projekten mit digitalen Medien gemacht haben, dienen als Ausgangspunkt. Die Arbeit untersucht zunächst die Rolle von digitalen Medien als Informationsvermittler anhand von Mensch-Computer-Interaktion. Sie vergleicht hierzu unterschiedliche Modelle und Strukturen, die bei computergestützter Informationsaufbereitung angewandt werden.

In einem zweiten Teil hebt die Arbeit die praktische Umsetzung mehrerer theoretischer Aspekte hervor. Die während der Konzeption der medien.matrix - ein digitales Besucherinformationssystem am Technischen Museum Wien - gewählte Vorgangsweise zur Strukturierung, Gestaltung und Bewertung wird vorgestellt.

Die signifikantesten Ergebnisse der Arbeit können wie folgt zusammengefaßt werden: Museen haben primär eine Bildungsaufgabe zu erfüllen. Virtuelle Informationsräume können keine realen Ausstellungen ersetzen, sondern sie vielmehr komplettieren; die einzige Ausnahme stellen virtuelle (Online-)Museen dar, die über keinerlei physische Objekte verfügen. Graphische Gestaltung kann nur dann didaktische Unterstützung leisten, wenn die zugrundeliegende inhaltliche Basis klar strukturiert ist.

Die Arbeit schließt mit einigen Gedanken zu den Ressourcen und Faktoren, die für eine zukünftige Wissensgesellschaft unabdingbar sind.

Schlagworte:

Museum, Informationssystem, Mediengeschichte,

Inhaltsorganisation, graphische Gestaltung, Softwarelösung

Abstract

This thesis aims to define and evaluate the role and design of digital information systems in museums. In order to do this, the study addresses the following topic areas: the tasks of museums as institutions for the public, the conception of digital information systems and the interdependencies between content structure and graphic design, illustrated by a practical example.

Experiences made by European museums in digital media projects have served as a starting point. The report investigates the role of digital media as information mediators by looking at Human Computer Interaction and compares different models and structures used for computer-based information provision.

In a second part, the paper outlines the practical use of several theoretical aspects by presenting the design and evaluation approach carried out during the conception of the medien.matrix, a digital visitor information system at the Vienna Museum of Technology.

The most significant outcomes of the research can be summarized as follows:

Museums primarily have an educational task to fulfill. Virtual information spaces

cannot replace real exhibitions but can only complement them, the exception

being virtual (online) museums, which lack physical objects. A graphic design

can only provide didactic support if the content basis is clearly structured.

The paper concludes with some thoughts about the resources and factors which

are sufficient for a future knowledge society.

Keywords:

media history, museum, information system,

content organisation, graphic design, software solution

Executive Summary (Zusammenfassung)

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, die Rolle und Gestaltung digitaler Informationssysteme in Museen als Informationsvermittlungsinstrumente näher zu definieren. Als Beispiel dient die medien.matrix, ein Informationssystem zur Mediengeschichte, das für die Ausstellung medien.welten am Technischen Museum Wien konzipiert wurde.

Fragen:

- Ist das Museum der Zukunft der Unterhaltung oder der Vermittlung von Wissensinhalten verpflichtet?

- Soll reale Objektpräsentation zugunsten virtueller Simulation zurückgedrängt werden?

- Wie muß zwischen Inhalt (Wissen) und Form (Gestalt) gewichtet werden, damit ein Informationssystem seine Vermittlungsaufgabe erfüllen kann?

Hypothesen:

- Museen erfüllen eine Bildungsaufgabe, zu deren Umsetzung zeitgemäße Kulturtechniken heranzuziehen sind.

- Digitale Vermittlung ist kein Ersatz für reale Unmittelbarkeit, aber eine sinnvolle Ergänzung.

- Graphische Umsetzung orientiert sich an inhaltlichen Vorgaben.

Ergebnisse:

- Bildung stellt das zentrale Ziel jeder musealen Vermittlungstätigkeit

dar.

Jedoch muß eine ansprechende Aufbereitung der Wissensinhalte erfolgen, die der jeweiligen Zielgruppe gerecht wird. - Digitale Vermittlung ergänzt reale Didaktik.

Da virtuelle Museen auf physische Objektpräsentation verzichten müssen, stellen sie eine Ausnahme dar. - Inhaltliche Strukturierung soll für den Anwender nachvollziehbar sein.

Andernfalls kann Graphik keinerlei didaktische Unterstützungsfunktion erfüllen.

Mein Dank gilt zunächst Herrn ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Merkl, der

mir mit wertvollen Tips und aufschlußreichen Hinweisen hilfreich zur Seite

stand.

Außerdem danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen am Technischen Museum

für zahlreiche Gespräche und fachliche Detailinformationen. Mein besonderer

Dank gilt Herrn Dipl.-Ing. Dr. Otmar Moritsch, Herrn Mag. Wolfgang Pensold sowie

Herrn Dr. Mirko Herzog. Weiters möchte ich Herrn Mag. Dr. Herwig Walitsch,

Herrn Mag. Martin Reinhart sowie Herrn Mag. Hermann Tragner für ihre Unterstützung

danken.

Herr Michael Mikolajczak stellte sich mir freundlicherweise für ein telefonisches

Interview zur Verfügung. Für weitere zweckdienliche Hinweise danke

ich Herrn Mag. Dr. Fritz Betz, Frau Magda Szopa, Herrn Christoph Bart sowie

Frau Sabine Eder.

Inhaltsverzeichnis

KURZREFERAT

ABSTRACT

EXECUTIVE SUMMARY (ZUSAMMENFASSUNG)

EINLEITUNG

STAND DER FORSCHUNG

Wissen als Wettbewerbsvorteil

Bildung oder/und Vergnügen

Durchführung von Multimedia-Projekten

Typologie von Informationssystemen

Zusammenfassung

MEDIEN ALS INFORMATIONSVERMITTLUNGSINSTRUMENTE

Medientheoretische Ansätze

Ausstellungskonzept der medien.welten

Computer als Ausstellungsinhalt und Vermittlungsinstrument

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Human (Benutzer)

Computer (Digitale Technologien)

Interaktion

Software-ergonomische Aspekte

INFORMATIONSAUFBEREITUNG

Modelle zur Vermittlung digitaler Inhalte

Strukturierungswerkzeuge

Informationscontainer der medien.matrix

GRAPHISCHE GESTALTUNG

Visualisierter Informationsraum

Skizzierte Entwürfe der medien.matrix

Graphische Umsetzung der medien.matrix

SOFTWARETECHNISCHER LÖSUNGSANSATZ

Auswahl geeigneter Technologien

Konkrete Implementierung

Datenaufbereitung mit PHP, VRML und HTML

EVALUATION

Testdaten

Nutzen einer Bewertung

Akzeptanztest

ERGEBNISSE DER ARBEIT

DIE ZUKUNFT DER WISSENSVERMITTLUNG

LITERATURVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Einleitung

Museums are for people to explore and learn from collections for understanding and inspirations. They are institutions that collect, safeguard, and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.

So versucht die British Museums Association (2002) die Aufgabenbereiche der Institution Museum zu umreißen. In dieser Aussage wird auf zwei Interessensgruppen Bezug genommen. Die erstere setzt sich aus Besuchern zusammen, die ein bereicherndes Erlebnis erwarten und an Weiterbildung interessiert sind. Zum anderen bezieht sich das genannte Zitat auf die Sammlungskuratoren und Historiker, die wissenschaftliche Forschung betreiben und ihre Ergebnisse in Form von Schausammlungen, welche sich aus ausgewählten Exponaten zusammensetzen, zugänglich machen.

Der öffentliche Auftrag, den die Gesellschaft an die Museen stellt, besteht darin, Sachverhalte an Hand konkreter Objekte aufzuarbeiten. Das Museum hat - im Gegensatz zu einer Bibliothek - den Vorzug der authentischen Vermittlung und ermöglicht damit (sieht man von Vitrinen als schützenden Vorrichtungen ab) Inhalte nachvollziehbarer und »begreifbarer« zu gestalten.

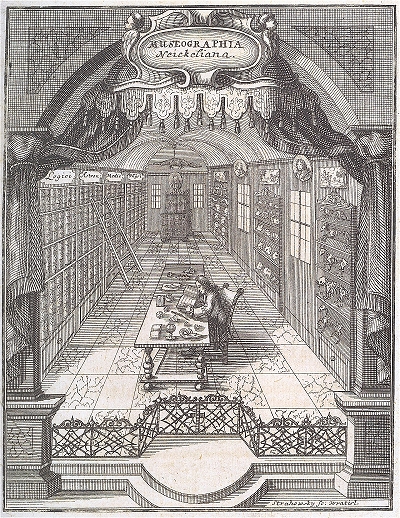

Der einzigartige Charakter von Musealität (der Präsentation authentischer Objekte in einer Schausammlung) wird besonders dann deutlich, wenn man die Anfänge der Institution Museum betrachtet. Diese lassen sich auf die Kunst- und Wunderkammern zurückführen, die seit der Renaissancezeit von kunstsinnigen Herrschern angelegt und gepflegt wurden, wie etwa am Hofe Rudolf II. in Prag. In Florenz traten die Medici als Mäzene des Kunsthandwerkes hervor. Einerseits wurden Kunstwerke, andererseits seltene Naturschätze gesammelt. Zum Inventar zählten nicht nur Gemälde, Plastiken und kunstgewerbliche Arbeiten sondern auch Mineralien, Edelsteine, exotische Pflanzen und Tiere.

Samuel Quiccheberg (1529-1567) sah die Kunstkammer als eine mit der Bibliothek verbundene, überschaubare, durch reichliche Inschriften erläuterte Enzyklopädie alles Wissbaren. (Laue 2000, zit. nach Theuerkauff, 1981)

Seit mehr als zweihundert Jahren sind Museen öffentlich zugängliche Orte, die ihrem Zielpublikum Gegenstände aus Natur, Kunst und Technik präsentieren. Die Wissenschaft Museologie setzt sich mit den Musealien (Exponaten) als Bedeutungsträgern auseinander und kontextualisiert sie im Rahmen einer Sammlung bzw. Ausstellung. Hier genau liegt der Anknüpfungspunkt zum Thema dieser Arbeit. Mit dem Zeitalter der Informationsgesellschaft hat die computergestützte Forschung und Präsentation ins Museum Einzug gehalten.

Welche didaktische Aufgaben ein digitales Informationssystem in einer Ausstellung erfüllen kann, und welche Rolle dabei das Thema der nachvollziehbaren Inhaltsaufbereitung spielt, sollen die folgenden Ausführungen erläutern. Ausgegangen wird von der Annahme, daß die strukturierte Organisation und Verknüpfung von Inhalten den zentralen und wesentlichsten Punkt in der Konzeption eines digitalen Museumsinformationssystems darstellt. Graphische Gestaltung und technische Umsetzung werden als Mittel zum Zweck betrachtet, um die didaktische Qualität zu sichern und somit die Informationsvermittlung zu unterstützen.

Zur Illustration dieser Hypothese wird die medien.matrix, eine elektronische

Präsentationsplattform der Ausstellung medien.welten am Technischen

Museum Wien, herangezogen. Anhand dieses praktischen Beispiels, das vom Autor

als Prototyp-System in Zusammenarbeit mit dem Konzeptteam am TMW realisiert

worden ist, werden die Wechselwirkungen und gegenseitigen Abhängigkeiten

von Inhaltsorganisation, graphischer Gestaltung und technischer Umsetzung (Programmierung),

die sich bei der Konzeption eines digitalen Museumsinformationssystems ergeben,

dargestellt und bewertet.

Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die im folgenden kurz angeführt

sind.

Im Kapitel »Stand der Forschung« wird auf die Aufgabe/Verpflichtung heutiger Bildungsinstitutionen hingewiesen, als Wissensvermittler aufzutreten. Die Rahmenbedingungen für museale Tätigkeiten werden anhand der aktuellen Rechtslage in Österreich dargestellt.

Der Abschnitt »Medien als Informationsvermittler« stellt das Ausstellungskonzept der medien.welten vor. Die Erfahrungen einiger thematisch verwandter Institutionen im Einsatz computergestützter Informationssysteme werden dargestellt.

Das Kapitel »Human-Computer Interaction« nimmt Bezug auf die Gestaltung und den Ablauf des Kommunikationsprozesses zwischen Benutzer und Computersystem.

Der Bereich »Informationsaufbereitung« befaßt sich mit Modellen der digitalen Inhaltsvermittlung und der Strukturierung von Inhalten für ein Museumsinformationssystem. Nachvollziehbare und bekannte Werkzeuge zur Informationsorganisation werden im Hinblick auf ihre Vermittlungsleistung und ihren Einsatz im Museumskontext untersucht.

Im Kapitel »Graphische Gestaltung« wird versucht, auf den Einsatz der Visualisierung von Information einzugehen. Software-ergonomische Aspekte sowie konkrete Design-Entwürfe der medien.matrix werden vorgestellt.

Im Abschnitt »Softwaretechnischer Lösungsansatz« wird der Prototyp im Hinblick auf seine konkrete Implementierung präsentiert. Es handelt sich um eine Softwarelösung, die aktuelle Internet-Technologien miteinander verknüpft und versucht, die inhaltliche Strukturierung und graphische Präsentation möglichst direkt in entsprechenden Datenformaten abzubilden.

Das Kapitel »Evaluation des Systems« stellt

Bewertungsmethoden vor und präsentiert die Werkzeuge/Ergebnisse eines Benutzertests

des Prototypen. Verschiedene Kriterien, wie unter anderem die Übersichtlichkeit

der Benutzeroberfläche, die Nachvollziehbarkeit der inhaltlichen Strukturierung

und die Detaillierung der Inhalte werden überprüft.

In »Ergebnisse der Arbeit« erfolgt eine zusammenfassende

Darstellung der Hypothesen und signifikantesten Resultate.

Abschließend wird versucht, einen Ausblick auf die »Zukunft

der Wissensvermittlung« zu geben.

|

Museen als Bildungsinstitutionen |

Museumsinformationssysteme |

medien.matrix |

|||

|

Wissensvermittlung in Ort und Zeit |

Didaktik durch Ausstellung bzw. Informationsraum |

Informationssystem zur Mediengeschichte |

|||

|

Historizität |

Gegenwartsbezug |

Realität, |

Virtualität, Cyberspace |

Text, |

Bild/Ton, |

|

Speicher, bewahren |

Forum, |

Objekt, |

Information, Kontext |

Konzeption |

Präsentation |

|

Individuum |

Gruppe |

Präsentation |

Interaktion |

Navigation |

Information |

|

Bildung, Sammlung |

Unterhaltung, Zerstreuung |

analoge Codierung, Monomedialität |

digitale Codierung, Multimedialität |

Inhalt |

Form (Graphik, Technik) |

|

Detail, Vertiefung |

Überblick, |

klassifiziert, |

vernetzt, |

Struktur, |

Element, |

|

Kunst, |

Wirtschaft, |

Materialität, |

Immaterialität, Simulation |

abstrakt |

konkret |

Stand der Forschung

Wissen als Wettbewerbsvorteil

Informationell autonom zu sein bedeutet nicht, all das Wissen präsent zu haben, das zur Lösung eines aktuellen Problems gebraucht wird (...), wohl aber in der Lage zu sein, selber auf die Informationsressourcen, die auf den Märkten im Prinzip verfügbar sind, zugreifen und sie produktiv nutzen zu können. (Kuhlen 1999)

Im Zeitalter der Informationsgesellschaft ist ein exponentiell-explosiver Anstieg der Datenmengen zu verzeichnen. Immer mehr wird geforscht, aufgearbeitet und publiziert. Doch damit ergeben sich für den Einzelnen, der an einem bestimmten Wissensgebiet interessiert ist, viele Fragen. Wie ist es ihm überhaupt möglich, sich im Dickicht der weltweit virtuell und physisch verfügbaren Informationen zurechtzufinden? Täglich wächst die Zahl der Homepages und Datenbanken im WWW. Doch wie kann der Durchschnittsnutzer aus der Menge unspezifischer, redundanter Blei- und Byte-Wüsten, die auf »cut & paste«-Technik sowie mangelhafte Recherche seitens der Autoren zurückzuführen sind, jene Informationen herausfiltern, die genau seinen Bedarf abdecken und für seine Fragestellung relevant sind?

Durch die Chance, weltweit elektronisch publizieren zu können, hat sich das Internet in Teilen zu einer wahren Fundgrube wertvollen Spezialwissens entwickelt. Doch noch ist das globale Datennetz weit davon entfernt, vollständig oder semantisch indexiert zu sein.

Man kann nicht nur erleben, »lost in Hyperspace« zu sein, auch Bildungs- und Forschungseinrichtungen lassen Anfragen von Informationsbedürftigen bisweilen unbeantwortet. Häufig läßt sich feststellen, daß eine Wissenskluft zwischen einer großen Anzahl interessierter Konsumenten und einer verhältnismäßig kleineren Gruppe elitär gesinnter Forscher besteht, die teilweise den Kontakt zur Allgemeinheit meiden.

Der Informationsbedarf ist hoch, das Angebot an entsprechenden Antworten reicht von ausführlichen bis zu verweigerten. Es liegt an verschiedensten öffentlichen und privaten Institutionen, sich der Rolle des Informationsvermittlers bewußt zu sein und dementsprechend zu agieren. Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen (Science Center), Bibliotheken, Archive und Museen sind dabei besonders gefordert, ihrem Auftrag gegenüber der Gesellschaft nachzukommen: Informationen anzubieten und aufzubereiten. Wie groß die Menge des stillen Wissens ist, das weder in gedruckter noch in digitaler Form vorliegt, ist kaum abzuschätzen.

There may be millions of fine thoughts, and the account of experience on which they are based, all encased within stone walls of acceptable architectural form; but if the scholar can get only one a week by diligent search, his syntheses are not likely to keep up with the current scene (Bush 1945)

Scienceweek @ Austria nennt sich eine Initiative, welche die diversen Forschungsaktivitäten wissenschaftlicher Einrichtungen Österreichs einem breiten Publikum zugänglich machen soll. Die Betonung liegt bei dieser besonderen Form der Öffentlichkeitsarbeit auf einer verständlichen und unterhaltsamen Form der Präsentation, um Neugierde und Interesse zu wecken.

People's emotions and feelings will be targeted, rather than their minds. Albert Einstein could serve as a model: He was impressed by the 'beauty' of formulae, and he was not afraid of explaining even complicated concepts to a larger public in a lively and illustrative way. (Pharos 2001)

Bildung oder/und Vergnügen

Der öffentliche Auftrag des Museums besteht darin, Museumsbesuchern durch die Begegnung mit den Ausstellungsexponaten Anregungen zu geben und Weiterbildung zu ermöglichen. Ein durchdachtes Ausstellungskonzept ist die Grundvoraussetzung erfolgreicher Museumsdidaktik. Es ermöglicht einen individuellen Rundgang durch die Sammlungsbereiche und setzt durch die Auswahl von Exponaten und die räumliche Aufteilung entsprechende inhaltliche Akzente. Der Ausstellungswert eines Objektes sollte sich an zwei Kriterien orientieren: der Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes durch einen Fachexperten und einem Bezugspunkt für die Zielgruppe interessierter Besucher.

Gegenwärtig stehen die betreffenden Institutionen, nicht zuletzt als Folge der fortschreitenden europaweiten Privatisierung der Museen und der damit verbundenen Kürzungen staatlicher Unterstützung, vor einer Richtungsentscheidung. Sollen vermehrt Sponsoren eingebunden werden, um die finanziellen Engpässe zu verringern, besteht die Gefahr, daß sich Ausstellungen zu Werbe-Veranstaltungen für Firmen entwickeln. Oftmals sind nicht nur die Marketing-Maßnahmen davon betroffen, es gibt die - berechtigte - Befürchtung, daß privatwirtschaftliche Geldgeber nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre Produktpalette in die Ausstellung integrieren.

In der Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

wird die Museumsordnung des Teschnischen Museums Wien (TMW) wie folgt definiert.

Allgemeine Zweckbestimmung

§ 2. Die allgemeine Zweckbestimmung des TMW liegt entsprechend dem Bundesmuseen-Gesetz darin, seine Sammlungen zu bewahren, auszubauen, zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei sind die Sammlungen zu pflegen, zu dokumentieren und zu ergänzen. Die Erschließung und Präsentation der Sammlungen folgt wissenschaftlichen und didaktischen Kriterien, orientiert sich am

Stellenwert des TMW in der nationalen und internationalen Museumswelt und berücksichtigt gesellschafts- und kulturpolitische Aufgaben. Dieser allgemeine Zweck des TMW ist unter Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verfolgen.

Besondere Zweckbestimmung

§ 3. Die besondere Zweckbestimmung des TMW wird durch die von ihm bewahrten Zeugnisse und den inneren Zusammenhang, in dem diese stehen, präzisiert: (...)

5. die Bestände sind der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dazu sind sie entsprechend ihrer naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen Bedeutung in einer den Erkenntnissen der modernen Museologie und Museumsdidaktik entsprechenden Form auszustellen;

6. spezifische Themen sind durch Sonderausstellungen in einen erweiternden und vertiefenden Kontext zu stellen: neue Erkenntnisse, aktuelle Themen und Schwerpunkte der eigenen Sammlungen und eigenen Forschungen. Ebenso sind aktuelle Forschungsergebnisse aus dem universitären Bereich sowie neue Produkte und Verfahren aus Wirtschaft und Industrie laufend zu präsentieren; (...)

10. das TMW hat in einen Diskurs mit allen Alters- und Bildungsgruppen unserer Gesellschaft zu treten. Ziel ist die Förderung des Wissens über die Rolle der Naturwissenschaften und Technik als integraler Bestandteil unserer Zivilisation, die Förderung eines verantwortungsbewussten Umgehens mit Technik und eine sachliche Information für Jugendliche und Kinder. So ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Jugendbetreuungseinrichtungen, mit Schulen aller Bildungsstufen, mit Volksbildungsanstalten, Volkshochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung eine besondere Verpflichtung für das TMW;

(BGBl. Teil II, Artikel 507 1999)

Der vorliegende Gesetzestext fordert wesentliche Punkte ein, die zu den Zielsetzungen

und Tätigkeitsbereichen von Museen im allgemeinen zählen. Im Zentrum

der Aufgaben stehen wissenschaftliche Erschließung und Wissensvermittlung

in Form von Ausstellungen an alle Schichten der Gesellschaft. Weiters wird die

Bedeutung einer zeitgemäßen und kontextualisierten Aufbereitung der

Sammlungsinhalte hervorgehoben. Die Museumsordnung des TMW entspricht dem generellen

Bestreben, wissenschaftliche Forschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich

zu machen.

Museen sind heutzutage zu adäquater Didaktik verpflichtet, jedoch sind z. B. die österreichischen Bundesmuseen - zu denen auch das TMW zählt - als wissenschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts von privatwirtschaftlichen Geldgebern abhängig:

[Museen] sind wissenschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts des Bundes, denen unbewegliche und bewegliche Denkmale im Besitz des Bundes zur Erfüllung ihres kulturpolitischen und wissenschaftlichen Auftrags als gemeinnützige öffentliche Aufgabe anvertraut sind und die mit In-Kraft-Treten der Museumsordnung (§ 6) eigene Rechtspersönlichkeit erlangen. (BGBl. I, Nr. 142/2000)

(...) das TMW arbeitet eng mit Sponsoren, Mäzenen und Förderern zusammen. Dies ist für den ökonomischen Erfolg des TMW als Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit unabdingbar, wobei die wirtschaftliche Zielvorgabe in der kontinuierlichen Erhöhung des Eigendeckungsbeitrages

besteht.

(...) Die Aufgabenstellung des TMW (§§ 2 und 3) ist nach wirtschaftlichen Grundsätzen in möglichst effektiver Weise durchzuführen. Mit dem erzielten Gewinn sind Aufgaben des TMW zu finanzieren. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Bereiches Sponsoring und Marketing alle Aktivitäten des TMW zusammengefasst, die auf eine marktgerechte Positionierung des Hauses im Tourismus- und Freizeitmarkt und als Partner der Wirtschaft abzielen und die profitorientiert sind. Dazu gehört insbesondere auch die Gewinnung von Sponsoren. Diese Aktivitäten sind im Einvernehmen mit der Geschäftsführung in einer Weise durchzuführen, die der Würde und dem Ansehen des Hauses angemessen sind. (BGBl. Teil II, Artikel 507, 1999)

Die Museumsordnung des TMW spricht unzweifelhaft die bereits genannte Richtungsentscheidung an, mit der sich Bildungsinstitutionen im Dienste der Öffentlichkeit derzeit konfrontiert sehen. Einerseits sollen Museen ökonomisch effektiv agieren, sich der gesamten Eigendeckung der Betriebskosten kontinuierlich nähern und gewinnorientiert produzieren. Sponsoren sollen gezielt angesprochen werden, um dies zu ermöglichen. Andererseits entzieht sich der österreichische Staat mit diesen offenbar wohlmeinenden Hinweisen stillschweigend seiner Verantwortung, dafür zu sorgen, daß der eingeforderte Bildungsauftrag umgesetzt wird und auch tatsächlich erfüllbar bleibt (Budget). Phrasen wie "marktgerechte Positionierung" oder "Museen als Partner der Wirtschaft" sind zweifellos unterschiedlich auslegbar.

Das zweite Zeitphänomen, mit dem sich die Museen konfrontiert sehen, ist

das Konkurrenzprogramm, das Vergnügungsparks und Unterhaltungszentren zur

Freizeitgestaltung anbieten. Spaß und Zerstreuung werden angeboten, wogegen

das Museum doch ursprünglich seinen Besuchern Freude und die Möglichkeit

mentaler Sammlung bietet. (vgl. Waidacher 2000)

Gleichgültig ob nun Museumsbesucher von heute an Bildung oder aber an Zerstreuung interessiert sind, sobald sie das Museum betreten, erwarten sie ein multisensuales Erlebnis. Nachvollziehbare Aufbereitung von Ausstellungsinhalten, die real und/oder virtuell erfolgen kann, leistet einen wertvollen Beitrag.

Doch gilt es zu beachten, daß sich physische Objektpräsentation durch Vermittlung von Authenzität auszeichnet, während Terminals mit digitalen Angeboten sich eher dazu eignen, eine erklärende und ergänzende Rolle anzunehmen. Computergestützte Vermittlung kann reale Präsentation aber auch durch eine zusätzliche, eigenständige Ebene ergänzen. Digitale Schichtaufnahmen von Gemälden fördern beispielsweise Informationen zu Tage, die für das menschliche Auge ohne Hilfsmittel unsichtbar sind.

Museumsinformationssysteme fördern auf elektronischem Wege Interesse für

bestimmte Themenbereiche, indem sie vertiefende Zusatzinformationen zur realen

Schausammlung entsprechend präsentieren. Die Aufmerksamkeitsspanne des

Museumsbesuchers ist meist kurz. Daher muß gesichert sein, daß digitale

Medien Interesse wecken, einen persönlichen Bezug zu präsentierten

Themen herstellen und den Rezipienten nicht mit unbewältigbaren Wissensmengen

überfrachten.

Durchführung von Multimedia-Projekten

Hat man sich für den Einsatz multimedialer Stationen innerhalb einer Ausstellung entschieden, so erfordert deren Realisierung sorgfältige Planung. Die erfolgreiche Vermittlung der Inhalte wird durch die Erstellung eines schlüssigen inhaltlichen Konzeptes und eines realistischen Projektplanes gewährleistet.

Bei der Ausarbeitung der einzelnen Teile der Multimedia-Anwendung soll definiert sein, welche Arbeitspakete an externe Projektpartner vergeben (Outsourcing) und welche Tätigkeiten hausintern durchgeführt werden sollen. Ein entsprechendes Projektteam setzt sich aus Fachwissenschaftern, Material-Rechercheuren, Graphikern, Technikern, Finanzplanern, Public Relations-Beauftragten und Rechtsberatern zusammen.

Nicht nur während der Erstellung der eigentlichen Multimedia-Anwendung,

sondern auch nach deren Implementierung in die Ausstellung soll überlegt

werden, welches didaktische Vermittlungskonzept dem Rezeptionsverhalten der

entsprechenden Besucherzielgruppe gerecht wird. Außerdem ist auf die Aktualisierung

von Inhalten sowie deren Zugänglichkeit und Verwertung (Ausstellungsführer,

Website, CD-ROM bzw. DVD, Video) Bedacht zu nehmen.

Typologie von Informationssystemen

Besucherinformationssysteme sind Applikationen, die über Informationsterminals bzw. Medienstationen den Besuchern bei der Besichtigung einer Ausstellung zur Verfügung stehen. Informationsterminals sind oftmals zentral in die Ausstellungsarchitektur eingebunden und sollen zur Benützung anregen, "Point Of Information" sein. Die Palette reicht hierbei von Stand-alone Personal Computern mit CRT-Monitor, Tastatur und Maus bis hin zu vernetzten Lösungen, die über spezielle Interfaces (z.B. Touchscreens oder VR-Ausrüstung) bedient werden.

Die optischen Speichermedien CD-ROM bzw. DVD haben den Vorzug, große Datenmengen mit Portabilität zu verbinden. Textmengen von einigen hunderttausend A4-Seiten lassen sich digital ablegen, mit auditiven und graphischen Elementen kombinieren. Durch die Verfügbarkeit von entsprechender Hardware (CD-ROM-Laufwerk, Graphik in Echtfarben und Soundkarte) und Software (Betriebssysteme mit graphischer Benutzeroberfläche) - speziell in Europa, Amerika und Japan - erfreuen sich Inhalte auf CD-ROM bzw. DVD großer Beliebtheit. Multimediale Lexika, virtuelle Kunstgalerien und Computerspiele zählen zu den meistverkauften Inhalten. Beispiele für entsprechende Zusammenstellungen sind die Encyclopedia Britannica, Microsoft Art Gallery oder etwa Myst.

Homepages bzw. Websites: Durch die Verbreitung der ursprünglich textbasierten

Internettechnologien außerhalb des akademischen Bereiches und das Bestreben

nach einer auch für Nicht-Techniker geeigneten Schnittstelle zum weltweitem

Wissens- und Erfahrungsaustausch angeregt, suchte Tim Berners Lee nach einer

Lösung und entwickelte 1989 am Schweizer Forschungszentrum CERN das World

Wide Web. Mit dem Aufkommen des World Wide Web entstanden zahlreiche Homepages

verschiedenster Museen bzw. entsprechender Interessensgruppen. Durch eine Website

kann das Museum auf elektronischem Wege kostengünstig Öffentlichkeitsarbeit

leisten.

Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich die Wissensvermittlung in Museen in einer Phase des Umbruches befindet, wie die untenstehende Graphik verdeutlicht. Bewährte Präsentationsformen werden durch "neue" digitale Vermittlungsmethoden ergänzt.

Abbildung 1: Traditionelle und zukünftige Wissensvermittlung

Medien als Informationsvermittler

Medientheoretische Ansätze

Der Begriff "Medium" wird unterschiedlich definiert. So heben einige Theorien den technologischen Aspekt eines Mediums hervorgehoben. Andere Ansätze betrachten vornehmlich mediale Funktionen in der Gesellschaft und Konstellationen von Sender und Empfänger (Mediendispositive), während es auch Standpunkte gibt, die vorwiegend den Inhalt medial gestützter Kommunikation betrachten.

Kommunikationswissenschafter beschäftigen sich mit den Medien als Werkzeugen

menschlicher Kulturtechnik, die dazu dienen, Botschaften über räumliche

bzw. zeitliche Distanz verfügbar zu machen. Medien speichern bzw. übermitteln

Information. Mittels Speichermedien kann flüchtige Information festgehalten

werden, Botschaften sind somit über längere Zeiträume bewahrt.

Übermittlungsmedien machen Information über räumliche Distanzen

verfügbar, sie sind Werkzeuge zur Kommunikation.

Charakteristisch ist dabei, daß Medien nicht als neutrale Träger oder Überträger von Informationen gelten, sondern als Techniken, welche die Möglichkeiten der Kommunizierbarkeit von Informationen konstituieren. (Kloock, D. & Spahr A. 2000, S.8)

Daher muß eine Codifizierung erfolgen, damit Information medial vermittelbar ist, wobei das gewählte Werkzeug die zu übermittelnde Botschaft beeinflußt. Medien erweitern als Informationsvermittlungsinstrumente die Sinnesreichweite des Menschen und bestimmen somit ebenso die subjektive Wahrnehmung der Umwelt:

Die beiden fundamentalen medialen Prinzipien Speicherung (Gedächtnis) und Übermittlung (Medialität), die aus den Gegebenheiten der realen Umwelt des Menschen (genauer aus deren zwei zentralen Dimensionen Raum und Zeit) resultieren, sind als menschliche Strategien zu verstehen, um sich im natürlichen Raum-Zeit-Gefüge effizienter bewegen zu können. (Pensold 2001, S. 5)

Auf den folgenden beiden Seiten werden einige wenige medientheoretische Ansätze

beispielhaft präsentiert, um dem Leser die Unterschiedlichkeit der Betrachtungsweisen

der Thematik näher zu bringen. Der Verfasser stützt sich auf Kloock

D. (2000).

Walter Benjamin behandelt in seinem Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter

seiner technischen Reproduzierbarkeit" gesellschaftliche und technische

Bedingungen der Apperzeption (Wahrnehmung) anhand der Medien Photographie und

Film. Er sieht ein durch technische (nicht-manuelle) Methoden vervielfachtes

Kunstwerk in seiner Authenzität entwertet: An die Stelle des einmaligen

Originals tritt die massenhafte Kopie.

Diese Reproduktionen sind erfaßbarer, greifbarer als ihre Vorlagen, denen

man sich in Museen und Konzertsälen ehrfurchtsvoll nähert: die medialen

Techniken der Reproduktion (lösen) die elitären Strukturen der Kunst

(auf). An die Stelle von Verehrung oder Unverständnis ist Beurteilung getreten.

Den Film sieht Benjamin als manipulatives Werkzeug an, Produktionen der amerikanischen

Filmindustrie betrachtet er als uniforme Reproduktionen des Alltags: Ihr Geschäft

ist Ideologie, ihr Ziel die Stabilisierung des Systems (...) Das Publikum soll

demnach gewöhnt werden an das, was ist.

Marshall McLuhan ist der Ansicht, daß im "Zeitalter der Elektrizität"

die lineare und kausale Beweisführung - verknüpft mit dem Medium Buch

- überholt sei. Er fordert neue Formen des Denkens, die den gesellschaftlichen

Veränderungen gerecht werden. Mosaike sollen lineare, konsistente Schemata

ablösen. McLuhan ist von seinem Ansatz sehr überzeugt: (Die) Linearität

deduktiver oder induktiver Logik (grenzt) den Reichtum der Wahrnehmung aus und

erschwert zudem durch ihre geschlossene Form das Mit- und Weiterdenken. McLuhan

ist an den Wirkungen der Medien auf den Menschen interessiert, er bewertet den

Inhalt eines Mediums als belanglos; vielmehr zeige sich die Botschaft eines

Mediums in seiner Einflußnahme auf die Gesellschaft.

Technische Medien stellten Wahrnehmungsprothesen für den menschlichen Körper

dar. Sie hypnotisierten - bis zum "Ende der Gutenberg-Galaxis" - ihre

Benutzer. So habe etwa der Buchdruck - beschränkt auf Rationalität

und Visualität - sinnliche Wahrnehmung verdrängt. Befreiung von der

durch (traditionelle) Medien gegebenen unausgewogenen Sinnesmodalität werde

durch die Elektrizität erreicht: In der Vision vom automatisierten Weltdorf

stellen Menschen Produkte ausschließlich durch Programmierung her. Somit

sieht McLuhan die Determinanten der Natur bezwungen und meint, ein "Goldenes

Zeitalter" herannahen zu sehen.

Neil Postman betrachtet Medien als Werkzeuge des kommunikativen Austausches

in einer Kultur. Die menschliche Wahrnehmung sei abhängig von den verschiedenen

medialen Formen, und mit ihr das Gefühl für Raum und Zeit. Postman

betrachtet Medien einerseits als Werkzeuge (physische Transportsysteme) und

andererseits als Ersatzsprachen (Buchdruck, Telegraphie, Photographie usw.),

die gewisse Anwendungsmöglichkeiten erlauben.

Über das Fernsehen meint Postman, es häufe lediglich Informationsbruchstücke

an. Indem das Fernsehen eine diskontinuierliche Kunst- und Phantasiewelt zeigt,

die Effekte produziert, die uns lachend, weinend oder verblüfft reagieren

läßt (...), werden wir infantilisiert.

Im Zuge fortschreitender Technokratie schwindet der Glaube an die menschliche

Urteilsfähigkeit dahin. In einem vorhergesagten Technopol werde Technologie

zum Mythos hochstilisiert, der im menschlichen Bewußtsein fix verankert

sei.

Vilém Flusser analysiert den Umgang einer Kultur mit Informationen,

ihre Art zu kommunizieren. Er sieht die Schriftkultur durch "technische

Bilder" abgelöst. Ihr Aufkommen setzt Flusser mit dem Ende der Geschichte

gleich. Er fordert die Aufgabe des Anspruchs auf "absolutes Wissen",

auf eine knebelnde Sprachverbindlichkeit(...) (und bringt damit) "Wahrheit"

mit Evidenz (...), mit Kohärenz (...) und/oder mit Konsens (...) in Verbindung.

Er legt zwei verschiedene Optionen dar: Die auf eine "nachgeschichtliche"

Informationsgesellschaft hinführenden, "deutenden" Medientechnologien

können sowohl die Gesellschaft zerstören, sie kollabieren, in einer

sinnlosen Informationsflut ersticken lassen; sie können aber auch das menschliche

Bewußtsein, seine ästhetische Erlebnisfähigkeit zu ungeahnten

Höhen führen.

Flussers Informationsbegriff ist sehr grundlegend gefaßt: Informieren

heißt für ihn zunächst schlichtweg "Form in etwas zu bringen".

Der Schuhmacher "informiert" den Schuh. Der Benutzer des Schuhs bekommt

die Information, das heißt, er dekodiert sie, ist der verstehende Empfänger,

indem er den Schuh als Schuh nutzt.

Die menschlichen Akteure der telematischen Gesellschaft arbeiten gegen die Entropie,

das Aufkommen von Rauschen, Chaos, Desinformation. Sie nutzen eine vernetzte

dialogische Struktur zur Kommunikation, in der es keine Autoritäten gibt.

"Einbildner" wirken der unaufhaltsamen Eigendynamik technologischer

Forschung entgegen.

Ausstellungskonzept der medien.welten

Die medien.welten präsentieren - als permanenter Schausammlungsbereich des Technischen Museums Wien - ab Februar 2003 die geschichtliche Entwicklung der Medien. Verschiedenste mediale Prinzipien werden auf einer realen Ausstellungsfläche von insgesamt 2.500 Quadratmetern und in einem digitalen Netzwerk den Besuchern vorgestellt.

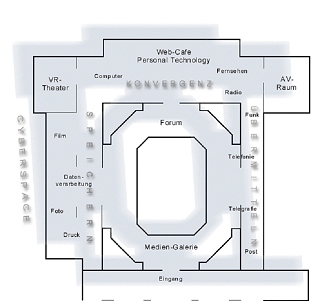

Abbildung 2: Ausstellungsgrundriß der medien.welten

Wesentlichstes Moment in der Gestaltung des realen Ausstellungsbereiches ist die Nutzung räumlicher Gegebenheiten. Die Ausstellungsarchitektur gibt klare Leitlinien vor, die zur Entwicklung des Konzeptes einer "Medienkathedrale" geführt haben.

Die beiden Längstrakte thematisieren historische Aspekte der Informationsspeicherung

(Themengruppen: Bild, Druck und Rechnen) sowie der Übermittlung (von Post

und Telegraphie bis Rundfunk und Fernsehen). Der abschließende Quertrakt

zeigt die gegenwärtige Medienlandschaft: Das Phänomen der Konvergenz,

die sich durch computergestützte digitale Datenverarbeitung ergibt, wird

illustriert und den Besuchern interaktiv zugänglich gemacht.

Die Galerie stellt - als räumliches Zentrum der Ausstellung - Schlüsselobjekte in der Entwicklungsgeschichte der Medienlandschaft ikonenhaft in den Vordergrund. An den Eckpunkten der Galerie repräsentieren "Altarbilder" historische und aktuelle Vertreter von Informationsspeicherung und -übermittlung.

Zusätzlich umfaßt die Ausstellung einen virtuellen Informationsraum, den "Cyberspace".

Zielsetzung für die Gestaltung des digitalen Netzwerks war es, die reale Präsentation zu komplettieren. Der digitale Teil der medien.welten wird die Besucher anregen, sich vertiefend mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. Mediengeschichte soll - im Gegensatz zur realen Präsentation, die sich an einzelnen Exponaten orientiert - in ihren sozialhistorischen Zusammenhängen gezeigt werden. Wichtig ist weiters eine möglichst nahtlose Überleitung von der Schausammlung in den virtuellen Informationsraum.

So entstanden im Sommer 2001 die ersten Vorschläge für die Gestaltung

des virtuellen Informationsraumes, die der Autor gemeinsam mit dem Konzeptteam

der Ausstellung der medien.welten als Prototyp-System umsetzte.

Computer als Ausstellungsinhalt und Vermittlungsinstrument

Die Frage, was computerbasierte Inhaltsvermittlung in Ausstellungen leisten kann, wird im folgenden beispielhaft illustriert.

Das Ars Electronica Center in Linz blickt mittlerweile auf eine mehr als zwanzigjährige

Entwicklungsgeschichte zurück, die 1979 ihren Anfang im Ars Electronica

Festival nahm. Gerfried Stocker, Geschäftsführer des Ars Electronica

Centers in Linz, meint zum Entstehen des "Museums der Zukunft":

Der wesentlichste Grund seines Entstehens ist (...) [das] gewachsene Wissen um die Notwendigkeit eines zukunftsorientierten Umgangs mit Gegenwart. Ein Wissen, das Voraussetzung ist, sich im Vorfeld der kulturellen Entwicklung den zu Anbeginn programmierten Zielbereichen Kunst, Technologie und Gesellschaft als einem gemeinsamen Aufgabenbereich zu stellen. Das Haus entstand als offene Werkstatt, in der kreative Intelligenz ihr Vermögen an den Geräten [Computer, Anm.] und dadurch deren Leistung erprobte. (...) Der Mensch als Teil der Informationsgesellschaft ist mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich einzurichten im "elektronisch- digitalen Raum", sich zu behaupten zwischen den Faszinationen unseres High-Tech-Environments und einer notwendigen kritischen Reflexion und Distanz (Janko, S., Leopoldseder, H., Stocker G. 1996, S. 46ff).

Ulf Hashagen berichtet in seinem Artikel "Von Mäusen und Medien" (Weitze 2001, S. 121ff.) über seine Tätigkeit im Bereich der Konzeption neuer Medien am Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn.

(...) der Computer tritt in der Dauerausstellung des HNF nicht nur als Ausstellungsobjekt auf, sondern wird in großem Maße als Vermittlungsmedium genutzt. Funktionsprinzipien werden multimedial erläutert und historische Persönlichkeiten vorgestellt. Eigene rein multimediale Installationen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Hashagen unterscheidet zwischen selektiver und interaktiver computerbasierter Inhaltsvermittlung. Während erstere ein Auswählen gewünschter Information über verschiedene Menüpunkte erfordert, ist bei letzterer eine freiere Navigation durch die entsprechenden Inhalte möglich. Um die Nutzung der einzelnen Multimedia-Stationen am HNF zu ermitteln, wurden die Benutzeraktionen aufgezeichnet und statistisch ausgewertet. Es zeigte sich, daß die Besucher die interaktiven Stationen nur mäßig frequentierten. Etwa neun bis zehn von täglich ungefähr zweihundertfünfzig Besuchern nahmen das digitale Angebot in Anspruch. Die Dauer der Auseinandersetzung mit digitalen Ausstellungsinhalten betrug durchschnittlich zweieinhalb Minuten. Dazu Hashagen:

Weder Schulunterricht noch Ausstellungen werden per se besser oder attraktiver, wenn Multimedia oder Neue Medien als technische Mittel eingesetzt werden. (...) Multimedia ist für Ausstellungen ein Mittel wie Text, Bilder und Funktionsmodelle. Man sollte gute Gründe für den Einsatz von Multimedia-Anwendungen haben, die häufig dreidimensionalen Objekte im Museum in nur zweidimensionale virtuelle Objekte umzusetzen. (Weitze 2001, S. 138)

Suzanne Keene, tätig am Science Museum in London und zur Zeit freie Museums- und Medienkonsulentin, meint zu den Themen Telelernen und lebenslanges Lernen:

Museums have traditionally concentrated on schools in their educational activities, but if they moved more consciously into the role of information provision then they would certainly find that they had a lot to offer to higher education students, too. All the predictions are that "lifelong lerning" is going to be the future for further education, and this could be a significant field for museums. (Keene 1998, S. 30)

Keene sieht in der virtuellen Präsentation das Potential eines weltweiten

Zuganges. (ebd., S. 31) Eine offene Informationspolitik aller Bildungsinstitutionen

ist ihrer Ansicht nach die notwendige Basis einer funktionierenden Wissensgesellschaft,

in der Museen eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen. (vgl. ebd., S. 27)

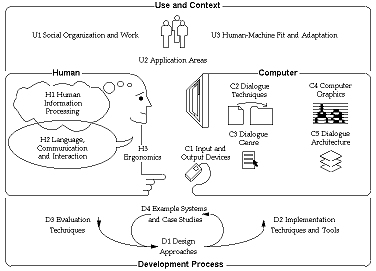

Human-Computer Interaction

Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt sich mit der Konzeption, Umsetzung und Bewertung interaktiver Computersysteme. Den Mittelpunkt der HCI-Forschung bildet der Kommunikationsvorgang zwischen Mensch und Maschine. HCI analysiert computergestützte Informationssysteme und kombiniert verschiedene Ansätze aus Psychologie, Soziologie und Ingenieurswesen mit Computerwissenschaft.

Bei der Planung und Realisierung von Softwaresystemen beschränken sich

die Bemühungen von Computertechnikern zeitweise auf die Optimierung von

Programmabläufen mittels entsprechendem Quellcode. Dabei ist aber die Betrachtung

des Nutzungskontextes der Software notwendig, die leider oft vernachlässigt

wird. Clifford Stoll formuliert dies in seinem Buch "LogOut" auf treffende

Art und Weise:

Unsere Probleme haben ihre Wurzel eher in einer allzugroßen Liebe zu technischem Firlefanz und in der Vorstellung, dass die Probleme, die uns die Technologie heute beschert, von noch besserer Technologie behoben werden, deren Erfindung kurz bevorsteht. (Stoll 1999, S. 14)

Stolls Aussage bezieht sich auf Hard- und Software-Hersteller, die im Sog des

technologischen Fortschrittsdenkens gefangen sind und kommerziell einträchtige

Strategien verfolgen.

Im Zeitalter der graphischen Benutzeroberfläche mit ihren Bild-Metaphern von Papierkörben und Schreibtischordnern sind Rückblenden zu Leistungen von Programmieren geworden, High-Tech-Gurus, die sich in Assemblersprache miteinander verständigen. (Johnson 1997, S. 27)

Dieses Zitat verdeutlicht, daß es an den Nutzern als Endkonsumenten liegt, ihre Anforderungen präzise zu definieren.

Abbildung 3: Human-Computer Interaction - Umfeld

Human (Benutzer)

Computer werden genutzt, um bestimmte Aufgaben digital-gestützt erfüllen zu können. Doch wie lassen sich deren Benutzer charakterisieren? Sie weisen bestimmte Merkmale auf, die jedoch bisweilen ganz verschiedene Formen und Werte annehmen können. Die Vorgangsweise der Benutzer beim Einsatz von Informationstechnologie können stark variieren und werden unter anderem bestimmt durch statistische Größen wie Alter und Geschlecht, kultureller Hintergrund (Sprache, Abstammung, Traditionen), Ausbildung, Computerliterarität (Routine in der Benutzung von Informationstechnologien) und Arbeitserfahrung.

Der Interaktionsprozeß zwischen Mensch und Computer ist situationsabhängig.

Daher nimmt die Erwartungshaltung eines Menschen wesentlichen Einfluß

auf die Art der Benutzung von Softwareapplikationen. Das Interaktionsverhalten

ist - je nach verfügbarem Zeitaufwand, Beweggründen und erwarteten

Ergebnissen - unterschiedlich. Die Benutzbarkeit (Usability) des Systems hängt

von Erstellern, Inhalten und Anwendern ab.

Computer (Digitale Technologien)

Ein- und Ausgabegeräte sind die unmittelbaren Hardwareschnittstellen,

die den Benutzern Wege zur Verfügung stellen, analoge Aktionen (wie z.

B. Handbewegungen oder gesprochene Sprache) in digitale Steuerungsanweisungen

umzusetzen. Die Palette an entsprechenden Werkzeugen ist groß: So zählen

Tastaturen und Computermäuse ebenso zu Eingabegeräten wie Werkzeuge

zur Sprach- und Handschrifterkennung oder spezielle Schnittstellen, die auf

Besonderheiten der menschlichen Physiognomie reagieren. Ausgabegeräte präsentieren

visuelle, akustische bzw. teilweise auch kinästhetische Sinneseindrücke.

CRT-Monitore, Touch Screens, VR-Helme, Musik- und Sprachausgabegeräte seien

hier nur beispielhaft genannt.

Douglas Engelbart stellte im Jahr 1969 sein Konzept des "bit mapping"

vor. Er betrachtete den Bildschirm als zweidimensionaler Raum für die Darstellung

von Daten. Diese Fläche ergab für ihn ein gespiegeltes Bild der Elektronen,

die durch den Mikroprozessor jagen. Eine direkte Manipulation dieses Bildes

war durch Klicken auf entsprechende Symbole mittels des Prototypen einer Maus

möglich, welcher die taktile Unmittelbarkeit der Interaktion zwischen Mensch

und Maschine herstellte. (vgl. Johnson 1997, S. 30f.)

Softwarearchitekturen (Benutzeroberflächen, Dialogtechniken): Benutzeroberflächen

unterscheiden sich nach der Art und Qualität ihrer Aufbereitung. Ihre konkrete

Gestaltung ist von den verfügbaren Ein- und Ausgabegeräten gleichermaßen

abhängig wie von ihrem Nutzungskontext. Dialoge können verschiedenen

Zwecken dienen. Die Dialoggestaltung eines datenbankbasierten Expertensystems

wird anders aussehen als die eines Computerspieles. Eingabewerte können

standardisiert und diskret sein (z. B. numerische Werte für die Steuerung

von Prozessen) oder nicht-standardisiert und unscharf wie z. B. Suchabfragen

in natürlicher Sprache bei der Informationsrecherche. Ähnlich verhält

es sich mit jenen Informationen, die nach Analyse von Datenbeständen (Data

Mining) und Abfrage von Systemzuständen ermittelt werden. Bestätigungsdialogen

stehen Visualisierungen komplexer Datenbestände gegenüber.

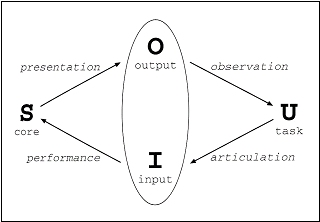

Interaktion

Interaktionen mit dem Computer sind speziell mediierte Handlungen. (...) Interaktion ist nicht nur durch die technische Dimension des Designs, sondern auch durch die Dimensionen des Inhalts definiert. (Schulmeister 1997, 45ff.)

Die Sinneserfahrungen des Menschen erfolgen über mehrere Kanäle (Multimodalität): Sehsinn, Hörsinn und Tastsinn. Ein Medium wiederum kann verschiedene Sinne ansprechen (Multicodalität bzw. Medialität). Das Medium Buch hat etwa visuelle und haptische Qualität, während der Film beispielsweise mit optischen und akustischen Reizen arbeitet.

Im menschlichen Kurzzeitgedächtnis ist die Speicherung und Verfügbarkeit einer begrenzten Menge von Informationen möglich. Die Zugriffszeit beträgt dabei meist einige Sekundenbruchteile, erfaßte Inhalte werden für rund ein bis zwei Sekunden behalten. Ungefähr sieben Einheiten (Begriffe oder Objekte) sind parallel unterscheidbar und kurzfristig speicherbar. Auf Inhalte im Kurzzeitgedächtnis kann direkt zugegriffen werden, seine Funktion ist jedoch von der aktuellen Aufmerksamkeit bestimmt.

Werden über die Sinnesorgane erfaßte Sachverhalte und Informationen

als relevant bewertet, so werden sie im Langzeitgedächtnis aufbewahrt und

mit bereits vorhandenem Wissen vernetzt. Erinnerung bedeutet in diesem Zusammenhang,

daß bestimmte Informationen bzw. Situationen bereits erfahren wurden und

daher eine kontextualisierte Beurteilung der erfaßten Sinneseindrücke

möglich ist. Assoziationen und Emotionen werden hervorgerufen, Verständnis

entsteht.

Abbildung 4: Interaktionsprozeß zwischen Mensch und Computer

Der Kommunikationsablauf zwischen Computer (System) und Benutzer (User) erfordert Dateneingabe (Input) und führt zu Datenausgabe (Output).

Dabei lassen sich auf Seite des Benutzers verschiedene Navigationsverhaltensweisen unterscheiden, die sowohl die Artikulation der Arbeitsaufgabe gegenüber dem System als auch die Reaktion bzw. Verarbeitung der vom System präsentierten Antwort betreffen.

Canter et al. (1985) unterscheidet verschiedene Herangehensweisen an Informationsbestände:

- Scanning - covering a large area without depth.

- Browsing - following a path until a goal is achieved.

- Searching - striving to find an explicit goal.

- Exploring - finding out the extent of the information given.

- Wandering - purposeless and unstructured "globe trotting".

Browsen bedeutet im ursprünglichen Sinn "Abgrasen eines Feldes" und ist heute im Zusammenhang mit dem Websurfen gebräuchlich. Es bezeichnet einen Navigationspfad, der sich durch das Verfolgen von Verweisen (Hyperlinks) ergibt.

Searching bezeichnet ein zielgerichtetes Auffinden von Information durch die Angabe von Suchtermini. Der Filter gegenüber nicht relevanten Informationen ist hoch, denn es soll ein konkretes Informationsbedürfnis abgedeckt werden. Fachdatenbanken und digitale Lexika ermöglichen beispielsweise detailliertes Suchen.

Systeme, die einen explorativen Ansatz unterstützen, zeichnen sich

dadurch aus, daß sie verschiedene Pfade und Touren durch die Inhalte zur

Verfügung stellen. Assistenten ("Wizards") geleiten den Benutzer

von verschiedenen Ausgangspunkten durch den Inhalt. Entsprechende Systeme weisen

einen besonders narrativen Charakter auf.

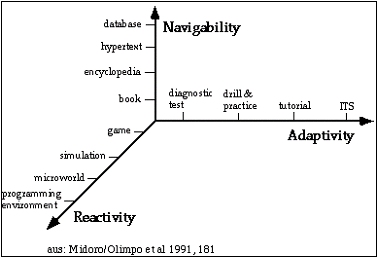

Abbildung 5: Klassifikation von Informationssystemen nach ihrer Interaktivität

Ziel der Gestaltung des Kommunikationsprozesses zwischen Mensch und Maschine ist es, der semantischen Dimension der Interaktion seitens des Benutzers eine entsprechende technische Syntax seitens der Software gegenüberzustellen. Interaktive und intuitive Benutzbarkeit einer Software läßt sich etwa durch die Anwendung der Kriterien Adaptivität, Reaktivität und Navigabilität beurteilen, wie die obenstehende Abbildung zeigt.

Die Adaptivität eines Informationssystems bezieht sich auf seine benutzerspezifische

Anpaßbarkeit. Reaktivität wiederum bezeichnet "dialogische"

Interaktion zwischen System und Benutzer. Die Navigabilität in einem System

steigt mit den angebotenen Hilfsmitteln und Pfaden durch die Inhalte.

Software-ergonomische Aspekte

Die Norm "Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten" (ISO 9241) beschäftigt sich im Abschnitt "Grundsätze zur Dialoggestaltung" mit prinzipiellen Voraussetzungen, die das Benutzerinterface einer Software erfüllen muß, damit eine effektive Benutzerinteraktion stattfinden kann.

Aufgabenangemessenheit

In einem Interaktionsschritt sollen lediglich jene Inhalte präsentiert

werden, die unmittelbar der Aufgabenerfüllung dienen. Dazu zählen

etwa eine kontext-sensitive Hilfe, automatisierte Durchführung von Aktionen

nach erfolgter Benutzerabfrage oder die Vorgabe von Standardwerten.

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Dialogfenster sollen für sich selbst sprechen, und - wenn möglich

- ohne zusätzliche unterweisende Erklärungen benutzbar sein. Die eingesetzten

Begriffe sollen mit dem Fachvokabular des Nutzers übereinstimmen. Erklärungen

sollen den Kenntnissen des Benutzers angepaßt sein.

Steuerbarkeit

Der Benutzer soll die Art und Geschwindigkeit des Programmablaufes selbständig

bestimmen können.

Erwartungskonformität

Sowohl Informationsdarstellung als auch Dialogverhalten des Systems sollen einheitlich

gestaltet sein. Der aktuelle Arbeits(fort)schritt soll stets erkennbar sein.

Fehlertoleranz

Fehlerhafte und unerwartete Benutzereingaben und Aktionen sollten verhindert

bzw. korrigiert werden.

Individualisierbarkeit

Benutzerspezifische Anpassungen der Benutzerschnittstelle wie Sprachwahl, Expertenmodus

und dergleichen ermöglichen eine personalisierte Nutzung der Software. Können

bestimmte Aktionen über verschiedene Dialogabläufe durchgeführt

werden, so nimmt die betreffende Software Rücksicht auf unterschiedliche

Benutzer.

Lernförderlichkeit

Erlaubt eine Anwendungssoftware intuitive Benutzung bzw. bietet sie entsprechende

Tutorien und Lernmodi an. Meist ist ein Experimentieren mit Beispieldokumenten

("Learning-by-doing") möglich, somit wird die Eingewöhnungszeit

verkürzt.

Informationsaufbereitung

Modelle zur Vermittlung digitaler Inhalte

Ausgehend von digitalen Technologien und deren Nutzern ergibt sich der Bedarf nach Modellen bzw. Werkzeugen, welche computergestützte Vermittlung und Aufnahmefähigkeit der Benutzer berücksichtigen und aufeinander abstimmen. Die nachstehend präsentierten Modelle verfolgen grundsätzlich getrennte Ziele, jedoch besteht gerade in ihrer Kombination die Chance, den Computer als didaktisches Werkzeug einzusetzen.

Multimedia

Die Kombination und gemeinsame Präsentation verschiedener Medien betrifft

sowohl ihre Multicodalität (textliche Informationen, Bildinhalte, Tonsequenzen)

als auch ihre Multimodalität (das Ansprechen verschiedener Sinne, vor allem

Sehen und Hören). Bei der Darstellung von Information muß folglich

ihre Art ebenso wie ihre adäquate Vermittlung berücksichtigt werden.

Hypertext

Die Verknüpfung verschiedener (textlicher) Inhalte mittels entsprechender

Verweise ("Links") führt zum Entstehen eines Informationsnetzwerkes.

Die daraus entstehende Struktur wird als Hypertext bezeichnet und ermöglicht

eine Informationsrezeption, die den angebotenen Referenzen folgt. Hypertexte

zeichnen sich idealerweise sowohl durch assoziative Querverbindungen zwischen

einzelnen Dokumenten als auch die Anwendung logischer Strukturierungswerkzeuge

innerhalb eines Dokumentes aus.

Hypertext should be seen as augmenting the existing techniques of structure and navigation (Kapitel und Verweisstrukturen in einem Buch, Anm. d. Verf.) not as superceding and replacing them. (...) The hypertext link is an online implementation of the cross-reference. (Hoffmann 2000)

Virtual Reality

VR umfaßt Technologien, die das menschliche Empfinden natürlicher Umwelt

digital nachzubilden versuchen. Vor allem die Wahrnehmung eines Raumes in optischer

wie auch akustischer Hinsicht stellt ein wesentliches Moment in der Erstellung

interaktiver multimedialer Umgebungen dar. Um ein Bewegen des Nutzers in VR-Räumen

zu ermöglichen, werden alternative Schnittstellen im Vergleich zu den herkömmlichen

Eingabegeräten wie Tastatur oder Maus eingesetzt. Wird das Sichtfeld des

Benutzers vollständig mit Daten der virtuellen Umgebung abgedeckt, spricht

man von immersiven Systemen. Dazu zählen im speziellen Systeme, die - in

Kombination von Head Mounted Devices mit einem Tracking-System, welches die Bewegungsabläufe

des Benutzers in digitale Impulse umsetzt - ein Begehen des visualisierten virtuellen

Informationsraumes erlauben.

Information Retrieval

Information Retrieval betrachtet Informationssysteme im Hinblick auf ihre Rolle

als elektronische Hilfsmittel, die den Wissenstransfer zwischen Produzenten

und Konsumenten (bzw. Nachfragenden) unterstützen. IR beschäftigt

sich vor allem mit der Problematik, die semantische Komponente des Wissens als

berechenbare Größe zu adressieren. Mittels der mathematischen Gewichtung

von wird versucht, die Relevanz- und Ähnlichkeiten von textlichen Inhalten

einer Dokumentenbasis in Relation zur gestellten Abfrage zu ermitteln.

Abbildung 6: Grundmodell des Information Retrieval

Strukturierungswerkzeuge

|

Modell |

Vorteil(e) |

Nachteil(e) |

|

Sequenz |

||

|

|

+ unterstützt narrativen Charakter |

- nur für Abbildung linearer Informationen geeignet |

|

Hierarchie |

||

|

|

+ für Abbildung detaillierter Informationsstrukturen geeignet |

- Information jeweils an einer fixen Stelle verankert |

|

Raster |

||

|

|

+ leichte Lokalisierbarkeit von Informationen |

- nur für entsprechend konsistente Strukturen geeignet |

|

Hypertext |

||

|

|

+ bildet komplexe, vernetzte Sachverhalte ab |

- unterschiedlicher Detaillierungsgrad der Dokumente wird nicht

berücksichtigt |

|

Virtual Reality |

||

|

|

+ kann reale Bezugspunkte virtuell nachbilden |

- VR-Technologie kann zu komplex bzw. zu "verspielt" eingesetzt werden |

|

XML |

||

|

<?xml version="1.0" ?> |

+ "naturgetreue" Abbildung von Objekten mit ihren Eigenschaften und Attributwerten |

- ein Abweichen eines XML-Dokumentes vom zugrundeliegenden Dokumenttyp ist nicht möglich (Gültigkeitsprüfung) |

|

(relationale) Datenbank |

||

|

|

+ liefert Antworten, die genau mit der Anfrage übereinstimmen |

- eher pragmatischer als intuitiver Zugang möglich |

Tabelle 2: Informationsstrukturierungswerkzeuge

Abbildung 7: Informationsstrukturierungsschemata im Vergleich

Das obenstehende Diagramm zeigt die Strukturierungswerkzeuge Sequenz (Sequence), Hierarchie (Hierarchy), Raster (Grid) und Netzwerk (Web) im Vergleich. Die Komplexität sowie Linearität der Aufbereitung sind dargestellt.

Eine Sequenz folgt einem linearen, vorhersehbaren Schema. Gleiches gilt für

ein Raster, allerdings muß eine Matrixstruktur besonders klar definiert

sein. Hierarchien arbeiten mit Ober- und Unterbegriffen, demgegenüber sind

Netzwerke nicht nach fixen Regeln organisiert.

Informationscontainer der medien.matrix

Rahmenbedingungen für die inhaltliche Aufbereitung

Die konzeptionelle Ausrichtung der medien.matrix orientierte sich am Wunsch,

ein die Ausstellung ergänzendes Informationssystem zu erstellen, in dem

den Museumsbesuchern in interaktiver Form virtuelle Szenarien zu ausgewählten

Themen der Mediengeschichte präsentiert werden. Es entstand die Idee, ein

System zu generieren, das verschiedene Ebenen zur Orientierung bzw. inhaltlichen

Vertiefung anbietet.

Lead- und Subtexte stellten als erfaßbare Informationseinheiten mit einer

Textlänge von in etwa 1.000 Zeichen den Ausgangspunkt für die weiteren

konzeptionellen Überlegungen dar. Durch die Vernetzung der einzelnen Textelemente

sollte eine Hypertext-Struktur entstehen, die es ermöglicht, die vielfältigen

Facetten der Mediengeschichte thematisch bzw. chronologisch zu lesen.

Einen Anknüpfungspunkt für die Inhaltsauswahl stellten die für die (reale) Ausstellung geplanten Themeninseln dar. Das Konzeptteam erarbeitete für die medien.matrix aus verschiedensten online- und offline-Quellen textliche Inhalte zu Themen der Informations- und Kommunikationsgeschichte.

Weiters ergab sich die Frage nach Quellen für Bild- und Tonmaterial, das

für die graphische Illustration bzw. auditive Untermalung der medien.matrix

Verwendung finden würde. Die Österreichische Nationalbibliothek, das

Filmarchiv Austria, die Österreichische Mediathek, das Heinz Nixdorf MuseumsForum

sowie zahlreiche Bildagenturen aus dem europäischen Raum erklärten

sich bereit, Quellenmaterial zur Verfügung zu stellen.

Vorliegende Strukturierung

Eine Bewertung der Inhaltscontainer der medien.matrix zeigt, daß im vorliegenden Fall - wie bei jedem anderen digitalen Informationssystem - zwischen Elementen, die der Orientierung dienen (Navigation) und solchen, die eine erklärende Funktion besitzen (Inhalte), unterschieden werden kann.

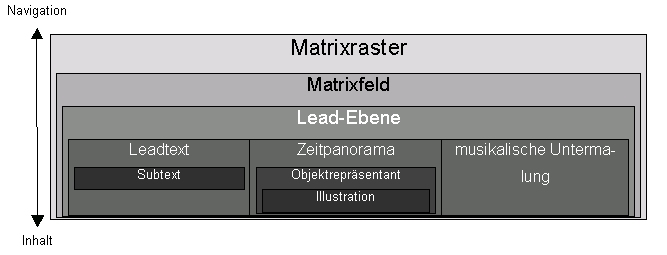

Abbildung 8: Informationscontainer der medien.matrix

Matrixraster

Die Aufgabe der Rasterstruktur liegt darin, die Strukturierung der Inhalte zur

Mediengeschichte nach Themenbereiche und Zeitzonen vorzunehmen. In der vorliegenden

Form bietet der Raster einen Gesamtüberblick und ermöglicht zugleich

einen direkten Einstieg zu den Inhaltselementen. Die Themenachse, welche die

genealogische Einteilung der Medien ermöglicht, generiert folgende Matrixspalten:

Linie (für Geometrie, Vermessung), Zahl, Liste (für Verwaltung), Schrift,

Bild (Speicherungsmedien) sowie Ton (für musikale und theatrale Aktivität),

Spiel, Forum, Post, Tele (als Verweise auf Übermittlungsmedien). Die Zeitachse

bildet die historischen Zeiträume ab: Antike, Mittelalter, Renaissance,

Barock, Aufklärung, Industrialisierung, Jahrhundertwende, 1. Weltkrieg,

Zwischenkriegszeit, 2. Weltkrieg, Nachkriegszeit, Computerära, Konvergenz.

Matrixfeld

Das einzelne Rasterelement dient als Rahmen für die Präsentation ihm

zugehöriger Inhalte. Es beinhaltet jene textlichen, graphischen und auditiven

Elemente, die einem Thema und einer Zeitzone zugeordnet sind.

Leadtext

Dieser vermittelt die sozialhistorische Rolle eines medienhistorischen Aspektes

in der jeweiligen Zeit. So referenziert der Leadtext zu "Linie/Antike"

etwa die Thematik der Landvermessung und Wegestreckenberechnung zur damaligen

Zeit. "Bild/Renaissance" bezieht sich im Gegensatz dazu auf die Rolle

der Naturbeobachtung, Kompositionstechniken und Proportionslehre um 1500. "Post/Konvergenz"

stellt den elektronischen Briefverkehr vor, wie wir ihn heute kennen und häufig

nutzen.

Subtext

Den hundertdreißig Leadtexten der Matrixstruktur sind jeweils drei Subtexte

zugeordnet, welche einzelne in den Leadtexten angerissene Aspekte näher

erläutern. Sie dienen vornehmlich dazu, historische Hintergründe bzw.

technische Funktionsprinzipien im Ansatz zu beschreiben.

Zeitpanorama

Es stellt ein virtuelles Abbild der Zeit dar, welches sich aus einer historischen

Umgebung zusammensetzt, die ein entsprechendes Stimmungsbild ergeben soll. So

stellt das Panorama zu "Ton/Antike" ein griechisches Amphitheater

dar. Diese Umgebung soll die räumlichen und akustischen Dimensionen des

antiken steinernen Klangraums erfahrbar machen.

Objektrepräsentant

Im Bühnenbereich des eben als Beispiel angesprochenen Amphitheaters sind

verschiedene Objektrepräsentanten angesiedelt, die auf entsprechende reale

Artefakte verweisen. Theatermasken, eine Lyra sowie ein Chor vermitteln, welche

Rolle dem antiken Schauspiel zukommt.

Illustration

Hinter den einzelnen Repräsentanten verbergen sich illustrative Elemente,

wie z. B. interaktive Applikationen, zwei- bzw. dreidimensionale Animationen,

Videosequenzen, Bildergalerien oder Musik- und Sprachsequenzen.

Musikalische Untermalung

Im Gesamtkonzept der medien.matrix ist - als Ergänzung zur graphischen

Einbettung der Inhalte mittels des Zeitpanoramas - auch an ein entsprechendes

musikalisches Stimmungsbild gedacht.

Graphische Gestaltung

Indem er sich seine Geschichten als Bauwerke vorstellte, zapfte Simonides dieses Potential zu räumlicher Gedächtnishilfe an. Jeder Raum löste ein anderes Ereignis in der Geschichte aus, eine neue Wendung in der Argumentation. Wenn Simonides mehr Adjektive oder eine stilistische Ausschmückung brauchte, konnte er die Räume mit weiteren Details ausstatten. Die Geschichte zu erzählen war für ihn dann so, als schlenderte er durch die Räume eines Palasts. (Johnson 1997, S. 22)

Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts . . . A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights receding. . . . (Gibson 1984, S. 51)

Visualisierter Informationsraum

Bildergalerie

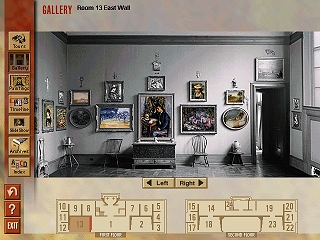

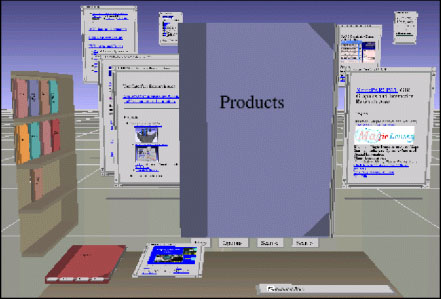

Abbildung 9: Gallery - Room 13 East Wall

Eine Abbildung der realen Präsentationsumgebung erzeugt virtuelle Räume. Die digitale Umsetzung der physischen Räume erfolgt in ästhetischer und funktionaler Hinsicht. Bei der Auswahl eines Gemäldes wird es vergrößert dargestellt und Informationen zum Werk angezeigt. Als Navigationswerkzeug durch die Galerie dienen Richtungspfeile sowie Türen zwischen den einzelnen Räumen. Der Lageplan erlaubt eine sprunghafte Bewegung durch das Haus.

Web Forager

Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. It needs a name, and to coin one at random, "memex" will do. A memex is a device in which an individual stores all his books, records and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory. (Bush 1945)

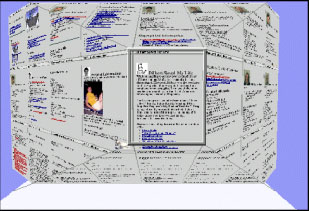

Abbildung 10: Web Forager

Der abgebildete virtuelle Informationsraum ("WebForager") erinnert an "Memex" und beinhaltet elektronische Dokumente. Recherchierte Webseiten werden auf einem Schreibtisch zu Büchern ("WebBooks") zusammengefaßt und anschließend in einem Regal verwahrt. Für alle Dokumente, die sich nicht im Bücherkasten befinden, werden verschiedene Navigationsfunktionen angeboten. Auffällig ist, daß das System für elektronische Dokumente ein vom Medium Buch "entlehntes" Rezeptionsverhalten nachbildet. Das am Xerox Palo Alto Research Center entwickelte System, läßt Informationsbestände durchblättern oder in ihrer Gesamtheit mittels einer "document lens" betrachten.

Abbildung 11: Durchblättern eines "WebBooks" |

Abbildung 12: Suche mit der "DocumentLens" |

Informationscluster

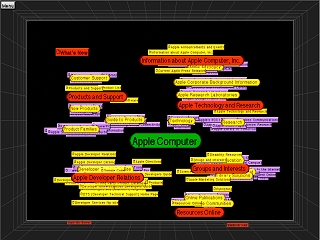

Abbildung 13: Hot Sauce

Die Graphik stellt eine Variante einer assoziativen Informationspräsentation

dar. In dem abgebildeten Informationscluster (Mindmap) dienen Begriffe als Referenzen

zu elektronischen Dokumenten. Die gegenseitigen "Verwandtschaften"

der einzelnen Bezeichnungen werden in zweierlei Hinsicht vermittelt: Durch unterschiedliche

Farbgebung wird eine hierarchische Abstufung erkennbar, die Anordnung der einzelnen

Elemente verweist auf assoziative Zusammenhänge.

Fraktal

Abbildung 14: Ausschnitt aus einer Mandelbrot-Menge

Die fraktale Geometrie, Geometrie des Chaos, beschreibt lokal "rauhe"

und dadurch nicht differenzierbare Objekte. Die meisten Fraktale besitzen eine

sogenannte Selbstähnlichkeit; darunter versteht man die Invarianz gegenüber

zentrischen Streckungen.

Zeitleiste

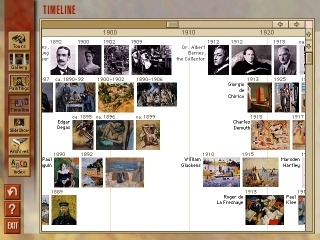

Abbildung 15: Timeline

Ereignisse, Menschen, Werke einer Epoche werden entsprechend ihrer Chronologie

wiedergegeben. Durch diese unmittelbar nachvollziehbare Inhaltsstrukturierung

ist eine rasche Orientierung gegeben. Historische Parallelitäten können

unmittelbar aufgelöst werden.

Geographisches Informationssystem

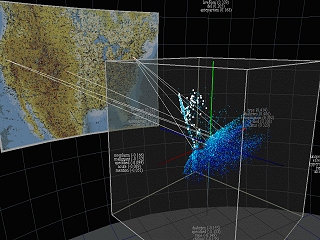

Abbildung 16: Starlight

Bei der vorliegenden Darstellung handelt es sich um ein geographisches Informationssystem.

Es wird mit Ebenen verschiedenen Abstraktionsgrades gearbeitet, die teilweise

aus der Digitalisierung realer Gegebenheiten stammen und teilweise computergeneriert

sind. Reale topographische Vermessungsdaten werden durch Zusatzinformationen

ergänzt. So sind verschiedenartige Simulationen und mathematische Berechnungen

möglich.

Baumstruktur

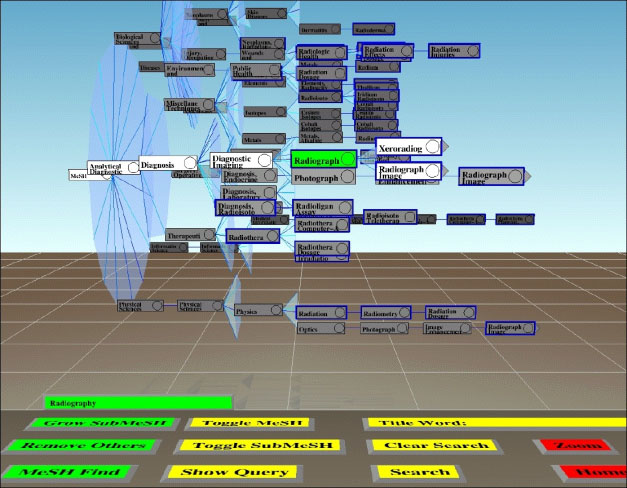

Abbildung 17: Cat-a-Cone: Visualisierung einer Suche in der Datenbank "Medline"

Cone Trees sind Werkzeuge, um Informationshierarchien dreidimensional zu präsentieren.

Gängige Hierarchiebäume tendieren dazu, wesentlich breiter als höher zu sein. Ausdruck dieses Mißverhältnisses ist das Abbildungsverhältnis (Breite vs. Tiefe). Bei zweidimensionalen Hierarchiedarstellungen wächst das Abbildungsverhältnis selbst bei kleinen Knotengraden (zwei oder drei) schnell an (fast exponentielles Wachstum). (Wiechert 1998, S. 56)

Der dargestellte Cam Tree ist eine horizontale Ausrichtung eines Cone Trees und erlaubt, breitere Hierarchien handhabbarer zu machen.

Zu den vorgeschlagenen Erweiterungen der allgemeinen Cone-Tree-Technik gehören auch die semantischen Filter. Diese ermöglichen es, mit Hilfe von Knotenattributen und veränderbaren Grenzwerten, die unter Umständen riesigen Knotenmengen entsprechend den Intentionen des Benutzers auf die wesentlichen Elemente zu reduzieren. (Wiechert 1998, S. 58)

Interaktive Benutzeroberfläche

Abbildung 18: "Kugel-Designer"

Eine virtuelle Arbeitsoberfläche läßt den Entwurf von Kugeln

zu, die mit unterschiedlichen Oberflächentexturen und -eigenschaften ausstattbar

sind. Die Intuitivität des Gestaltungsprozesses steht im Vordergrund.

Brain Mapping

Abbildung 19: "The Human Mind"

Eine Kategorisierung des menschlichen Gehirns nach Interessensgebieten. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, welche Themen angeblich das Leben eines Informationsmanagers ausmachen. Hoffentlich haben die Informationsarchitekten des 21. Jahrhunderts eine breitere Perspektive!

Skizzierte Entwürfe der medien.matrix

|

Matrixraster |

|

|

|

Die schematische Darstellung des Matrixrasters verdeutlicht die zweidimensionale Inhaltsstrukturierung. Die horizontale Themenachse präsentiert Beschriftungen wie Linie, Zahl, Liste, usw. Vertikal angeordnet sind die Zeitzonen Antike bis Konvergenz. Die Matrixinhalte werden segmentweise - der Verortung der Informationsterminals in der Ausstellung entsprechend - zugänglich gemacht. Die Hervorhebung eines Teilbereiches der Matrix erfolgt mittels eines Lichtkegels. |

|

Navigationswerkzeuge |

|

|

|

Um die Navigation in der Matrixstruktur zu ermöglichen, werden entsprechende Werkzeuge angeboten. Ein verkleinertes Abbild des Rasters soll einen Gesamtüberblick gewährleisten, sobald ein konkretes Matrixfeld aktiviert ist. In der Mitte der Navigationsleiste befinden sich Steuerungsmöglichkeiten, um zu den thematisch bzw. zeitlich angrenzenden Matrixfeldern zu gelangen. |

|

Matrixfeld |

|

|

|

Auf der Ebene eines einzelnen Matrixfelds ist die schematische Anwendung der Informationscontainer Leadtext, Panorama, erkennbar. Auffällig ist eine Zweiteilung der Inhaltspräsentation. Die textlich aufbereitete Ebene (mit Lead- und Subtexten) wird in Form eines halbtransparenten Textpanels dargestellt. Auf der rechten Seite werden, komplementär dazu, die graphischen bzw. auditiven Bestandteile (über entsprechende Repräsentanten) zugänglich gemacht. |

|

Beispiel »Ton/Antike« |

|

|

|

Das skizzierte Beispiel-Szenario soll den konsistenten Gesamteindruck widerspiegeln, den ein gewähltes Matrixfeld vermitteln soll. Die Ebene der Texte spricht in schriftlicher Form einige wesentliche historische Aspekte des Themas an. Die theoretisch dargestellten Facetten werden mittels eines in das Zeitpanorama eingebetteten Objektensembles illustriert. So ist für die Benutzer sowohl ein eher rationaler, informativer als auch ein emotional-explorativer Einstieg in die Inhalte möglich. |

Graphische Umsetzung der medien.matrix

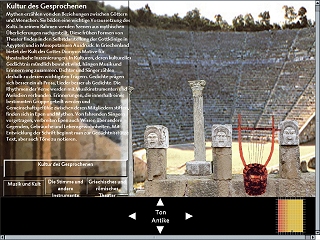

|

Matrixraster |

|

|

|

Die Visualisierung des Rasters betont durch ihren Farbverlauf von Orange (Speichermedien) nach Gelb (Übermittlungsmedien) den Zusammenhang und die Parallelitäten medialer Phänomene. Die beiden Achsen sind beidseitig horizontal (Thema) und vertikal (Zeit) angeordnet, generieren den Raster und ermöglichen eine eindeutige Lokalisierung eines Matrixfeldes, das als Überschneidungsbereich zwischen einer Themenspalte und einer Zeitzeile (Panorama!) entsteht. |

|

Navigationswerkzeuge |

|

|

|

Die Navigationspfeile nach links und rechts ermöglichen das Surfen innerhalb einer Zeit (z. B. Antike). Pfeile nach oben bzw. unten erlauben das Rezipieren von Inhalten eines Themas (z. B. Ton). Auf der rechten Seite ist ein verkleinerter Plan der Matrix erkennbar, der eine Orientierung in der Struktur ermöglicht. |

|

Matrixfeld |

|

|

|

Das Layout des Matrixfeldes wurde im konkreten Fall für eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Punkten umgesetzt. Zwei Fünftel der Bildschirmbreite stehen für die Textebene zur Verfügung, drei Fünftel für das Objektensemble. Das Zeitpanorama bildet - formatfüllend - den Hintergrund. Circa 20% der Bildschirmfläche stehen - vom unteren Rand gerechnet - für die Navigationsleiste zur Verfügung. |

|

Beispiel »Ton/Antike« |

|

|

|

Das Beispiel "Ton/Antike" wurde - der Vorlage entsprechend umgesetzt. Der Leadtext trägt den Titel "Kultur des Gesprochenen" erläutert die Welt des antiken Schauspiels. Subtexte mit den Titeln "Musik und Kult", "Rhapsoden" sowie "Griechisches und römisches Theater" schildern interessante Details. Ein griechisches Amphitheater erfüllt die Funktion des Panoramas, das Objektensemble besteht aus Theatermasken und einer Lyra. |

Softwaretechnischer Lösungsansatz

Auswahl geeigneter Technologien

Präsentationsumgebung

Sollen Inhalte für die Anzeige in einem Webbrowser aufbereitet werden, so ergeben sich Anforderungen an die Wahl der Präsentationsumgebung sowie der eingesetzten Datenformate für Bild- und Ton. Zwei grundlegend verschiedene Ansätze stehen zur Auswahl: Eine HTML-Lösung mit Cascading Style Sheets hat den Vorzug einer raschen Erstellung und einer vollständig automatisierten Generierung. Plugin-Lösungen - multimediale Umgebungen, die auf proprietäre Zusatztechnologien angewiesen sind - bieten größere gestalterische Freiheit, verlangen aber technische Spezialkenntnisse und sind aufwendig zu konzipieren.

Datenformate für Bild und Ton

Die medien.matrix enthält als multimedial vernetztes Informationssystem über die Mediengeschichte große Datenbestände unterschiedlichen Charakters. Text, Audio und Bild/Video sind eingebunden. Daher galt es, eine Typologie der auftretenden Inhalte im Hinblick auf verfügbare Technologien zu überlegen.

Panoramen

Die Idee, innerhalb einer Zeitzone der Matrixstruktur ein historisches Stimmungsbild

zu präsentieren, läßt an 360°-Panoramen denken, die ein

räumliches Gesamterlebnis bieten. Programme zu deren Erstellung sind etwa

PhotoVista oder Quicktime VR.

Vektorgraphiken bzw. Animationen

Verschiedene Technologien zum Entwurf von Vektorgraphiken stehen zur Auswahl,

die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen und dementsprechende Anwendungsgebiete

definieren.

Shockwave (Flash bzw. Director) stellt eine eigene Präsentationsumgebung bzw. Authoring-System für multimediale Projekte dar. Die Zeichenfläche kann über verschiedene Ebenen parallel genutzt werden. Einzelne Themen lassen sich durch die Verwendung von Szenen abgrenzen.

In Scalable Vector Graphics (ein XML-Dokumenttyp) können zweidimensionale Vektorgraphiken definiert werden. Drei Typen von graphischen Objekten werden unterstützt: Polygone (Pfade, die sich aus Linien und Kurven zusammensetzen), Bilder und Textelemente. Gruppierung, Formatierung und Transformierung von Objekten ist möglich.

Virtual Reality Modeling Language ist eine Beschreibungssprache für dreidimensionale Welten und virtuelle Mehrbenutzerumgebungen. VRML bietet in seiner aktuellen Version aus dem Jahr 1997 zusätzlich zur Modellierung von Objekten Funktionen für Animation und Interaktion, Raumklang-Wiedergabe und verfügt weiters über eine Schnittstelle zu JavaScript und Java. Mit X3D wurde der Versuch gestartet, die Sprachsyntax von VRML in eine XML-DTD umzuwandeln.

Videos

Filmsequenzen eignen sich dazu, narrative Bildinhalte zu transportieren.

An Datenformaten bieten sich Apple Quicktime sowie Real Video an. Quicktime

liefert qualitativ bessere Bilddaten als Real Video, welches sich aber aufgrund

seiner hohen Datenkompression für Webvideo eignet.

Audio

Streaming und Kompressionstechnologien ermöglichen den Transport von Audiodaten

über Netzwerke unterschiedlicher Bandbreite. Zur Übertragung von Sprache

und Musiksequenzen haben sich die Formate MPEG Audio Layer 3 (MP3) sowie Real

Audio durchgesetzt. MP3-codiertes Audiomaterial bietet den Vorteil einer nahezu

verlustfreien Reduktion der Datenmenge auf etwa ein Zehntel der Originalgröße.

Real Audio-Daten werden stärker komprimiert und eignen sich vorwiegend

für live-Übertragungen, die auf Websites im Internet angeboten werden,